ダイエットや便秘改善、腸内環境の改善に取り組んでいる、またはこれから始めようと考えている方もいるのではないでしょうか。

食事改善を意識するなかで、できるだけ美味しいものを食べたいと思っていたり健康や栄養面に悪影響のない甘い食べ物を選びたいと考えていたりしているなら、さつまいもはおすすめです。

食事を通じて、体質改善やボディメイクをできるだけストレスなく楽しみながら続けられるだけでなく、ダイエット中でも甘いものを我慢せず、さつまいもなら食べ過ぎなければ太りにくいです。

最終的には、ダイエットや食事制限、体質改善を無理なく継続し、理想の体を目指せます。

今回は、さつまいもに豊富に含まれている「食物繊維」について、含有量はどのくらいなのか?私たちの身体にどのような効果をもたらしてくれるのか?など解説しています。

料理にもお菓子にもなるさつまいもは、便秘の解消やダイエットの強い味方です。

ぜひ、最後までご覧ください。

目次

1.さつまいもに含まれる食物繊維とはどんな栄養素?

さつまいもは本当にダイエットや便秘改善中に食べても大丈夫なのか?食物繊維はしっかりと摂れるのか?と疑問を持っている方に必見です。

さつまいも以外にも、オクラやゴボウなどさまざまな野菜に含まれている食物繊維。大きく分けると、水溶性と不溶性の2種類に分類することができます。

まずは、食物繊維とはどのような栄養素なのかチェックしていきましょう。

1-1.食物繊維とは

厚生労働省によると、食物繊維は「ヒトの消化酵素で分解されない食物中の総体」と定義されており、体内でエネルギー源にはならないものの、健康に欠かせない重要な成分です。

そのため、第6の栄養素とも呼ばれています。

さつまいもは、腸活やダイエットをサポートする食材として注目されているだけでなく、皮にも食物繊維やポリフェノールなどの栄養素が含まれておりおすすめです。

食べることで、腸まで届いて腸内環境を整える働きがあり、便通改善や生活習慣病予防に役立つことで知られています。

また、血糖値の急激な上昇を抑える働きや満腹感を与えて食べ過ぎを防ぐ効果も期待できます。

可能であれば皮ごと食べることでより多くの食物繊維を体内に取り入れられるので、ぜひ工夫して摂取しましょう。

【関連記事】

1-2.食物繊維の種類は2種類

さつまいもには、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方が含まれています。

文部科学省の「日本食品標準成分表(八訂) 」によると、皮つきの生さつまいも(可食部100gあたり)に含まれる水溶性食物繊維は0.9g。不溶性食物繊維は、1.8gです。

不溶性食物繊維が多く含まれていることから、腸を刺激して便通を促し、便秘解消や腸内環境の改善に効果的とされています。

それでは、水溶性食物繊維から詳しくみていきましょう。

水溶性食物繊維

さつまいもには、水に溶ける食物繊維「水溶性食物繊維」が含まれています。

ネバネバと粘着性があるので、胃腸内をゆっくり移動し、糖質の吸収を穏やかにしてくれます。

吸着性もあるため、小腸のコレステロールや胆汁酸を吸収し、スムーズな排泄をサポート。大腸で発酵、分解されるとビフィズス菌などの善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えてくれる効果が期待できます。

不溶性食物繊維

一方で、さつまいもには、水に溶けない食物繊維「不溶性食物繊維」も含まれています。

胃や腸で水分を吸収して大きくなり、腸を刺激し、便通を促してくれます。

水溶性食物繊維よりも発酵性は低いですが、大腸で発酵、分解されるとビフィズス菌などの善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えてくれる効果が期待できます。

2.さつまいもに含まれている食物繊維の量は?

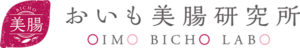

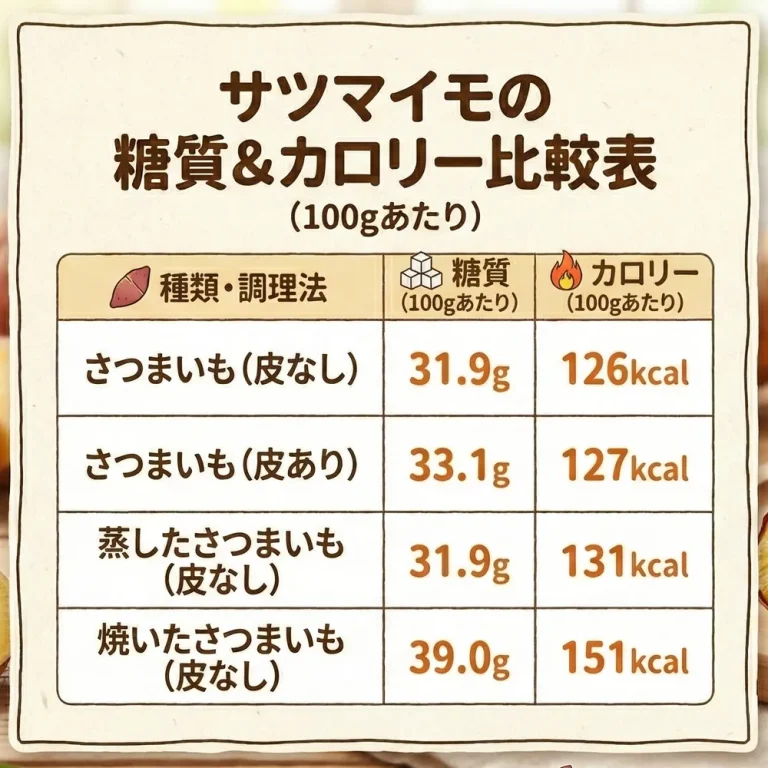

さつまいもの皮つき、皮なしで含まれる食物繊維の量が違います。

皮つきと皮なし、また生の場合や蒸した場合において、含まれる食物繊維がどのくらい違うのかも下の比較表で確認できます。

さつまいもは、蒸して切干にすると、可食部100gに対して水溶性食物繊維が2.4g。不溶性食物繊維が3.5g摂取できます。

まずは、皮なしのさつまいもに含まれる食物繊維の量から詳しくみていきましょう。

2-1.皮なしのさつまいもに含まれている食物繊維の量

さつまいもの食物繊維は、皮なしと皮付きで量が変化します。

皮なしのさつまいもに含まれている食物繊維の量は、100gあたり水溶性食物繊維が0.6g、不溶性食物繊維が1.7gとなっています。

2-2.皮付きのさつまいもの食物繊維

皮付きのさつまいもの方が、食物繊維の量が多いです。100gあたり水溶性食物繊維が1.0g、不溶性食物繊維が2.8gとなっています。

野菜はさつまいもに限らず、皮付きの状態の方が、栄養素が高い傾向にあります。

3.さつまいもは他の野菜より食物繊維は多い?

さつまいもは食物繊維が多いイメージがありますが、下記のように他にも多い野菜はたくさんあります。

可食部100gを目安に、含まれる食物繊維の量をまとめました。

- グリーンピース(7.7g)

- ごぼう(5.7g)

- えだまめ(5.0g)

- ほうれんそう(2.8g)

- さつまいも(2.3g)

- キャベツ(1.8g)

- レタス1.1g

レタスやキャベツとくらべるとさつまいもの方が食物繊維は多いですが、グリーンピースやえだまめ、ごぼう・ほうれん草などには、さつまいもよりも多くの食物繊維が含まれています。

グリーンピースは今回比較したなかで最も多く、食物繊維が非常に豊富です。

ごぼうは不溶性食物繊維が中心で、便通改善に効果的。根菜のなかでもトップクラスです。

えだまめは豆類らしく繊維が多く、たんぱく質も同時に摂れるバランス食材。ほうれんそうは、葉物野菜のなかではやや多め。鉄分やビタミンも豊富で栄養バランスがよいです。

キャベツは、野菜のなかでは比較的少なめですが、ビタミンCやビタミンKを含みます。

そして、レタスの含有量は少なめですがカロリーが低く、食物繊維補給よりも水分補給やサラダのかさ増しにおすすめです。

4.さつまいもの食物繊維から得られる効果は?

さつまいもの食物繊維は、小腸で消化吸収されずに大腸まで届く栄養素です。

大腸内で便の排泄を促すほか、コレステロールやナトリウムを体外に排出したり、血糖値の急激な上昇を抑えたりと生活習慣病の予防にもおすすめです。

さつまいもの食物繊維から得られる効果を下記にまとめました。

- 便秘の改善

- 血糖値の上昇

- 血中コレステロールの低下

- ダイエット

詳しくみていきましょう。

4-1.整腸作用があり便秘に効果的

さつまいもには、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がどちらも含まれています。

どちらの食物繊維も整腸作用が期待でき、とくに多く含まれている不溶性食物繊維は便のかさを増して、ぜん動運動を活発にしてくれるため、便通を促進してくれるので、便秘に効果的といえます。

ただし、ひどい便秘の人はぜん動運動の機能が低下していることが多く、不溶性食物繊維を摂りすぎると、便のかさが増えすぎて移動できなくなってしまい、逆効果になることもあるので気をつけましょう。

4-2.血糖値の上昇を抑える

水溶性食物繊維は、糖質の吸収を穏やかにしてくれるため、食後の血糖値の急激な上昇を抑える効果が期待できます。

生活習慣病の予防にも効果的なのはうれしいですね。

4-3.血中コレステロール値の低下

水溶性食物繊維は、コレステロールから作られる胆汁酸の排泄を促してくれるので、血中コレステロール値も抑えてくれます。

水溶性食物繊維が腸内で胆汁酸という消化に使われる物質を吸着し、便と一緒に体の外へ排出してくれるためです。

胆汁酸は本来、体の中で繰り返し再利用されるのですが、排出が進むと新しく作る必要が生じます。

その要因となるのがコレステロールであるため、結果的に血液中のコレステロールが消費され、数値が下がるのです。

こうした働きによって、さつまいもは便秘改善だけでなく、コレステロール値の抑制や動脈硬化などの生活習慣病も予防できます。

4-4.さつまいもダイエットで痩せられる

甘くて美味しいさつまいもは、食べ過ぎると太るイメージがありますが、1日1/2~1本程度を目安に適量で摂取すればダイエット中でもおすすめです。

食事の量を極端に減らすと、食物繊維が不足して便秘になりやすくなります。

しかし、さつまいもを摂取することで、食物繊維の整腸作用により便通がスムーズになり、腸内環境を整えることができます。

さつまいもにはビタミンCやビタミンE、カリウム、葉酸、銅なども含まれているため、ダイエット中でも栄養バランスを崩さずに食事ができます。

うまく献立に組み込むことで、美味しく健康的に体を整えましょう。

【関連記事】

5.さつまいもの食物繊維を気軽に摂るには?

さまざまな調理方法があるといっても、毎日さつまいもを摂るのは難しいですよね。

おすすめは、下記のレシピです。

- 炊込みご飯

- みそ汁

- 干し芋

食事で取り入れるのであれば、炊き込みご飯やみそ汁の具として取り入れるといいでしょう。

皮に多く食物繊維が含まれているので、皮付きのまま調理すると、約1.5倍の食物繊維を摂取することができます。

間食であれば、干し芋がおすすめ。皮をむいて蒸した場合は100gあたり2.3gの食物繊維しか摂取できませんが、干し芋にすると100gあたりで食物繊維が5.9gも摂取可能です。

干し芋はスーパーやコンビニで手軽に入るのも魅力的。ただし、カロリーと糖質は高めなので、食べすぎには注意してくださいね。

また、同じお菓子でもチップスや芋けんぴは油で揚げているため、干し芋よりも高カロリーになるので気をつけましょう。

【関連記事】

まとめ

さつまいもは、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がどちらも含まれている食材です。

野菜の中でずば抜けて食物繊維の量が多いというわけではありませんが、料理でもお菓子でも楽しむことができ、ビタミンなどの他の栄養素も摂取できるという魅力があります。

整腸作用が期待できるので、ダイエットだけではなく、便秘など胃腸の調子を整えたいという人もさつまいもを取り入れてみてはいかがでしょうか。

「さつまいもをイチから調理するのは少し手間…」

「手軽においしいさつまいもスイーツを食べたい!」

そんな方にオススメなのが、らぽっぽファームのオンラインストアです!

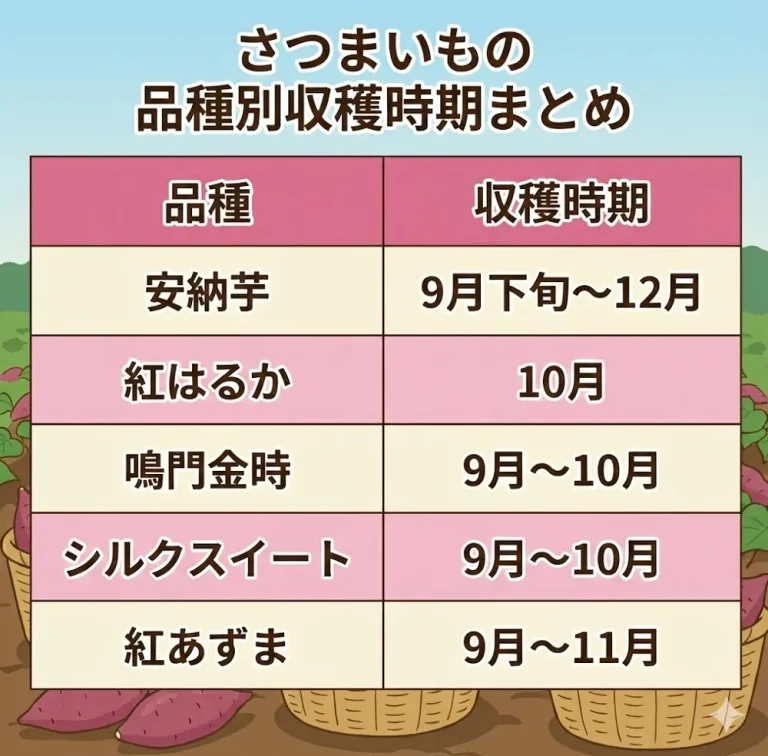

らぽっぽ直営・契約農園で大切に育てられた「紅はるか」をはじめとするさつまいもを、じっくり丁寧に加工したスイーツが自宅に届きます。

驚きの甘さとおいしさをぜひお試しください!

\ らぽっぽファームオンラインストアで人気のスイーツ★ /

|

|

|

|