さつまいもの「芽出し」と「苗の作り方」は、家庭菜園で栽培するにあたって大切な作業です。

なぜなら、芽出しで失敗するとその後の苗の育ち方が悪く、甘みの薄い小さなさつまいもが育ってしまうためです。

ホームセンターなどでさつまいもの苗を購入して、プランターなどで育てたいという方もなかにはいるのではないでしょうか。

今回は、さつまいも栽培においておすすめの芽出し方法や苗の作り方、他にも栽培時の注意点などについて解説しています。

目次

1.さつまいもの芽出しとは?

前の年に収穫したさつまいもの種芋から、その年植えるための苗を育てることを「芽出し」といいます。

つまり、さつまいもの種芋から芋づるを発芽させて、苗へと育てること。家庭菜園でさつまいもを栽培する際は、必ず芽出しをしなければなりません。

理由は、苗が育たないためです。

そもそも、芽出ししていないさつまいもの種芋を土に植えても、発芽さえしないこともあります。

なかには、さつまいもを栽培したいと思っても、芽出しの仕方がわからずどうすればよいのか迷う方もいるのではないでしょうか。

種芋を植えて育てる他の芋類と違い、さつまいもは種芋から一旦苗(芋づる)を生えさせ、それを切って植える形で育てます。

さつまいもは植えた後の作業があまりないので、この芽出しでしっかりした苗を作ることが非常に重要になってきます。

2.さつまいもの芽出しを始める時期は3月

さつまいもの苗作りにはおすすめの時期があり、芽出しするにも3月が気候的にもよいとされています。

一般的に、さつまいもの芽出しは20℃~30℃が適温で、3月の鹿児島県を例にすると気温が20℃前後もしくはそれを超える日もあります。

そのため、鹿児島県付近の南九州地方では、さつまいもの芽出しを3月から始める農家もあります。

ここでは、さつまいもの芽出しを3月に始めた際の苗作り、そして苗づるが獲れるまでの日数について解説しています。

詳しくみていきましょう。

2-1.苗作りにおすすめの時期

地方や年によって気温に誤差が生じる場合もありますが、概ね3月を基準とした際にさつまいもを植える時期は4月中旬〜5月下旬です。

苗作りもそれに合わせて3月〜4月の間に行うのが一般的です。

2-2.苗づるが獲れるまでの日数

さつまいもの種芋を伏せ込んでから、およそ1ヶ月半で苗として切れる十分な長さまで育ちます。

種芋1つから1回に切れる苗の数はおよそ5~6本。1回切ってから1週間程度で次の苗が切れるようになり、1シーズンで1つの種芋からおよそ20本の苗を取ることができます。

したがって、3月初旬〜遅くとも3月末までには苗作りを始めるのがよいでしょう。

3.さつまいもの種芋選び

プランターを並べて家庭菜園している方にとって、さつまいもの芽出しや苗作りをするにあたり、種芋選びが難しいと感じている方もいるのではないでしょうか。

結論から申し上げて、苗のもととなる種芋はスーパーなどで売っているさつまいもで大丈夫です。

「紅はるか」「鳴門金時」などの品種がパッケージに書いてありますので、一目でもわかりやすいです。

さつまいもは品種によってホクホク系やねっとり系、甘さも強めなものから控えめなものまでさまざまあります。

また、栽培する地域や土の品質によっても、芽出し後の状態から苗作りにまで影響を及ぼす場合があります。

さつまいもには数多くの品種があり、住んでいる地域によっても土壌や気候によって合う合わないがあるので、自分好みの種芋を選んで育てましょう。

【関連記事】

3-1.さつまいも品種の種芋選び|ねっとり系

ねっとり系のさつまいも品種で種芋を選ぶなら「安納芋」「紅はるか」が代表格です。

収穫後にどんな料理もしくは加工するのか想定しながら、芽出しから苗作りしていきましょう。

鹿児島県の種子島で主に作られる安納芋は土にミネラルが多く含まれており、他の地域で育てるよりも甘みを増してコクのある味になります。

安納芋のように糖度が20度前後ですと、芋けんぴや羊羹(ようかん)菓子などに加工されます。

さらに糖度の高い(30度)にもなる紅はるかですと、焼き芋にすればより甘みを強く感じるなかにスッキリした味わいで美味しく食べられると人気です。

干し芋など柔らかな食感が人気のお菓子には向いています。

他にも、鹿児島県や茨城県、埼玉県が産地で形が小ぶりながらも繊維が少ない「ひめあやか」。また「あまはづき」「あいこまち」なども、食感がねっとり系のさつまいもの品種選びとしてはおすすめです。

3-2.さつまいも品種の種芋選び|ほくほく系

ほくほく系のさつまいも品種で芽出しから苗作りするなら、おすすめは「鳴門金時」「紅あづま」です。

徳島県が産地の鳴門金時は、徳島県鳴門市のブランド芋としても知名度があり、上品な甘さでどんな料理(ふかし芋など)にも合います。

また、千葉県が産地の紅あづまはしっとりとした甘さで、夏の時期に甘みがさらに増します。

他、スイートポテトやポテトチップス、天ぷらなどは鹿児島県産地の紅さつまがおすすめです。

3-3.さつまいも品種の種芋選び|しっとり系

しっとり系でおすすめのさつまいも品種として、その代表格はシルクスイートです。

苗作りするにあたり、芽出しは必要です。

絹のような柔らかい口当たりでしっかりした甘みがあり、皮が薄く料理でも使いやすい大きさです。

他には「ふくむらさき」「紅まさり」「とみつ金時」があります。

4.【さつまいもの芽出しのやり方】水耕栽培と温床栽培

さつまいもの芽出しでおすすめのやり方には、水耕栽培と温床栽培が挙げられます。

もし、プランターを並べて家庭菜園レベルでさつまいもを栽培するなら、水耕栽培がおすすめです。

プランターの代用品として、発砲スチロールやペットボトルを活用しても大丈夫です。

一方で、温床栽培でさつまいもの芽出しは準備から手間がかかりますが、一気に大量の苗を作りたい方にはおすすめの手法といえます。

まずは、さつまいもを芽出しする方法としては、まず病気予防のために殺菌するところからみていきましょう。

4-1.【さつまいもの芽出しのやり方】さつまいもの芽出しをする前に種芋をお湯で殺菌

さつまいもを水耕栽培、温床栽培で芽出しする前に、まずは殺菌するところから始めます。

黒斑病(こくはんびょう)などの病気を予防するためです。

47℃~48℃のお湯に約40分間、種芋全体が浸るようにして殺菌処理してください。

詳細については、「さつまいもの芽出しにおける注意点は?2つのポイントで解説!」で後述しています。

4-2.【さつまいもの芽出しのやり方】水耕栽培でのさつまいもの芽出しのやり方

根菜類を水耕栽培で栽培するは難しいのですが、苗であれば可能です。

専用キットなどを使わないでもできる方法を紹介します。

<用意するもの>

・種芋となるさつまいも

・さつまいもが入る容器

・家庭菜園用の液体肥料(大地豊彩(ダイチホウサイ)|甘彩六花株式会社)

・水

1.容器にさつまいもをいれ、全体の4分の1が浸かるように水をいれる。

種芋が水に沈んでしまわないようにできれば、専用容器でなくても大丈夫です。

お皿やペットボトルなどを工夫して使ってもよいでしょう。

ペットボトルを使う際は、小さい種芋は500mlサイズを縦に切って口をひっくり返して、大きい種芋は2Lサイズを横に置いてくり抜くように切って使うとちょうどよいです。

種芋全体が水に浸ってしまうと、下の写真のように呼吸できず腐ってしまうので注意してください。

2.液体肥料を規定量よりもさらに薄めていれる。

水と液体肥料を混ぜて薄めたものを栽培溶液といいます。

さつまいもの芽が3cmを下回るような、小さくまだ液体肥料の吸収量が少ない場合は規定量よりも薄めて使用します。

根も傷めないため、栄養も吸収しやすいです。

芽の状態にもよりますが、10cmを超えてきたら規定量に戻すと上手く成長します。

溶液は、種芋の下1/4程度が浸るくらいの量を入れてください。

また、土栽培用の肥料では栄養が不足してしまいます。

水耕栽培専用の液体肥料が販売されているのでそちらを使いましょう。

甘彩六花株式会社の大地豊彩(ダイチホウサイ)、または協和株式会社のハイポニカ液体肥料がおすすめです。

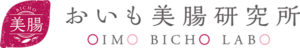

3.日当たりのよい窓際に置いて、2〜3日に1回水替えをする。

水耕栽培の溶液は、ただの水よりも雑菌が繁殖する速度が早くなります。

冬場で3日~1週間、夏場は2日に1回を目処に取り替えましょう。

溶液にぬめりが出てきたり、泡立ってきたりした場合は、交換日の前でも取り替えをおすすめします。

また、水温が低いかったり日光が不足すると思うように成長しない場合があります。

日当たりのよい場所で栽培するのがよいでしょう。

4-3.【さつまいもの芽出しのやり方】温床栽培でのさつまいもの芽出しのやり方

落ち葉や米糠などを土に混ぜ込んで微生物の力で発酵させ、その時に出る熱を活用して育苗を行う方法が温床栽培です。

土そのものが温かくなるので、気温が寒い時期にも芽出しを始められるのが特徴です。

さつまいもを温床栽培で芽出しするには、土壌を整えて栽培しやすい環境を作るところから始めます。

ちなみに水と液体肥料を混ぜた栽培溶液も使ってよいですが、時間の経過や肥料を土壌内に保持する保肥力に耐えられない大雨などの水害が要因となって、土壌がサツマイモの液体肥料を薄めてしまう場合もありますのでご注意ください。

温床栽培で用意するものからみていきましょう。

<用意するもの>

・深さ30cm以上ある大きめの発泡スチロール箱

・敷き藁

・腐葉土

・米ぬか

・水

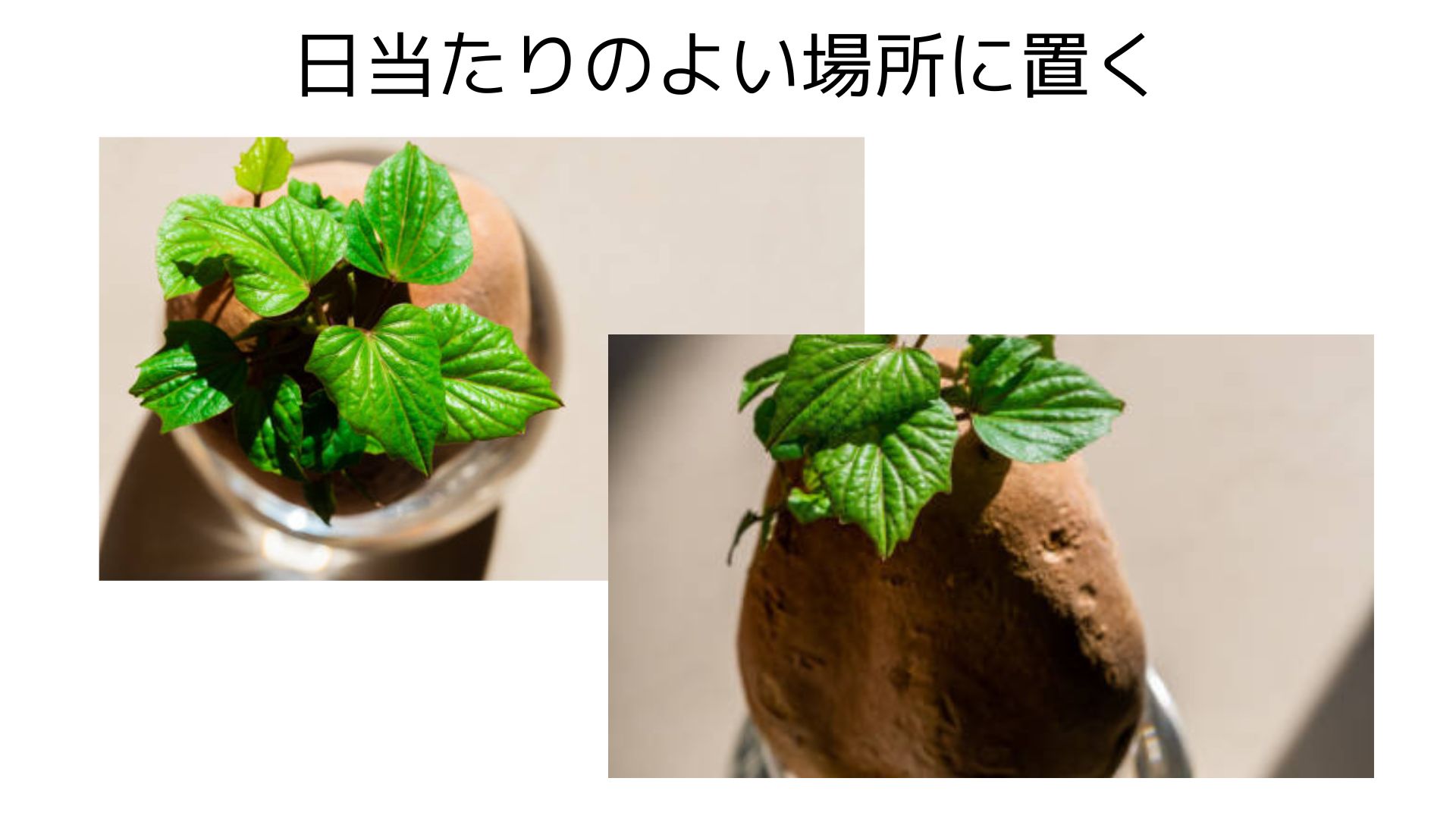

1.発泡スチロール箱の側面の底面に10箇所ほど割り箸などを刺して通気穴を開ける。

容器に使用する発泡スチロール箱は、なるべくサイズの大きなものを使用する方が失敗しにくいのでおすすめです。

箱の底と側面には、排水と通気のための穴を開けておきます。

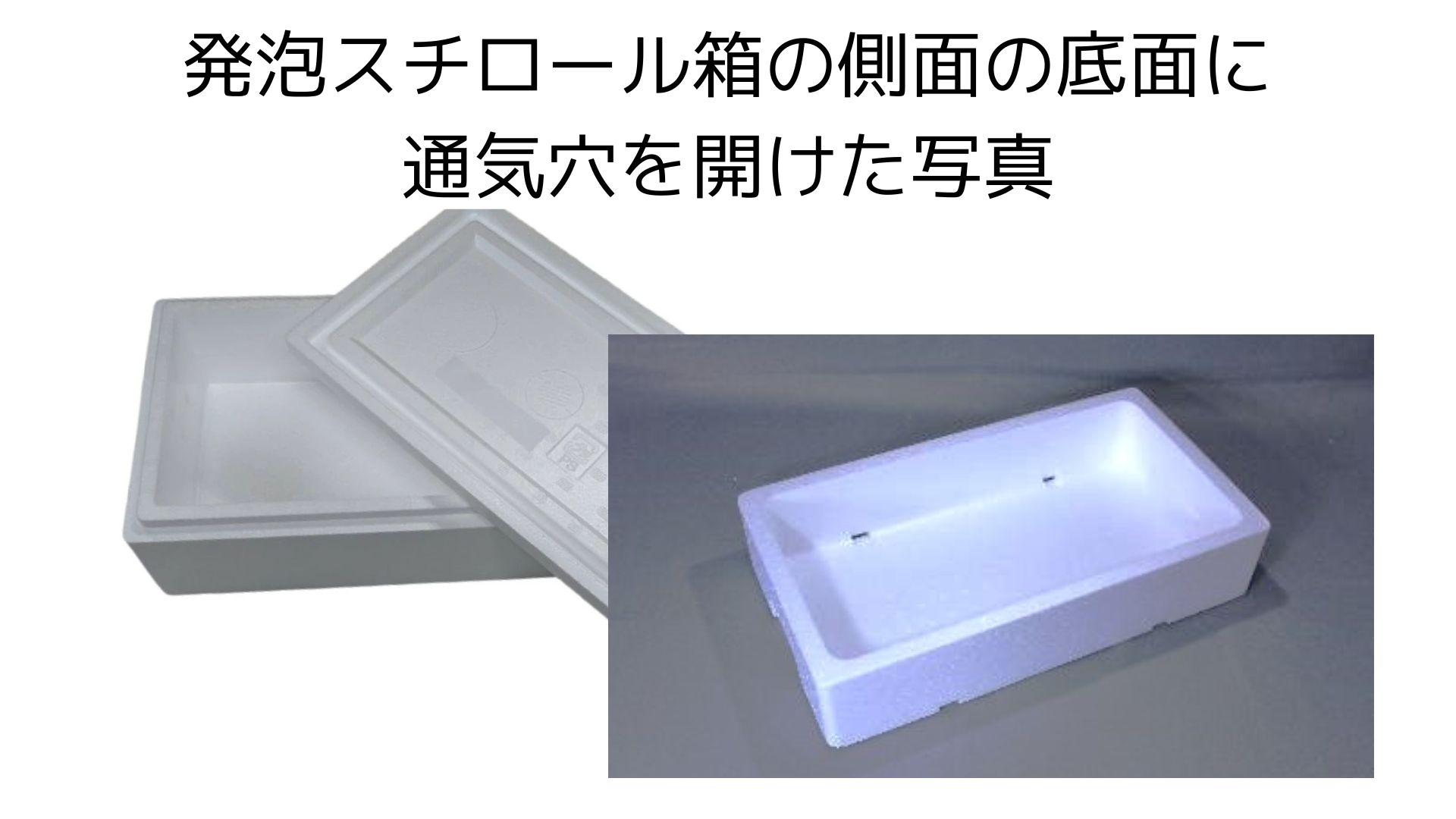

2.敷き藁を底がほぼ見えなくなるくらい敷き詰める。

容器の一番下に藁を敷き詰めます。

そのうえに腐葉土をのせていきます。

3.腐葉土と米ぬかを5:1で混ぜて、深さ30cm以上になるまで入れる。

腐葉土と米ぬかの割合は5:1です。

混ぜたものを敷き藁のうえに被せます。

温床は少なくとも30cmm以上の厚さにすると発酵が持続するために十分な量になります。

鶏糞肥料などがある場合はここで一緒に混ぜ混みます。

4.たっぷりと水をかけ、容器の穴からしみ出るまで水をゆっくりいれる。

温床全体にたっぷりと水をかけます。容器の下から滲み出てくるくらいが目安です。

5.日当たりのいい場所に1週間ほど置いておく。

水をかけたら日当たりのよい場所に安置します。

3日〜1週間程度で発酵が始まり、30℃を超えたら伏せ込み可能です。

さつまいもの頭が少し出るくらいの深さに、10cm程度の間隔を開けて横向きに並べます。

6.さつまいもを埋める。

1週間後、温床の温度が30度を超えたら、さつまいもの頭が温床から少し見える程度まで深く埋めます。

さつまいも同士がぶつからないように注意してください。

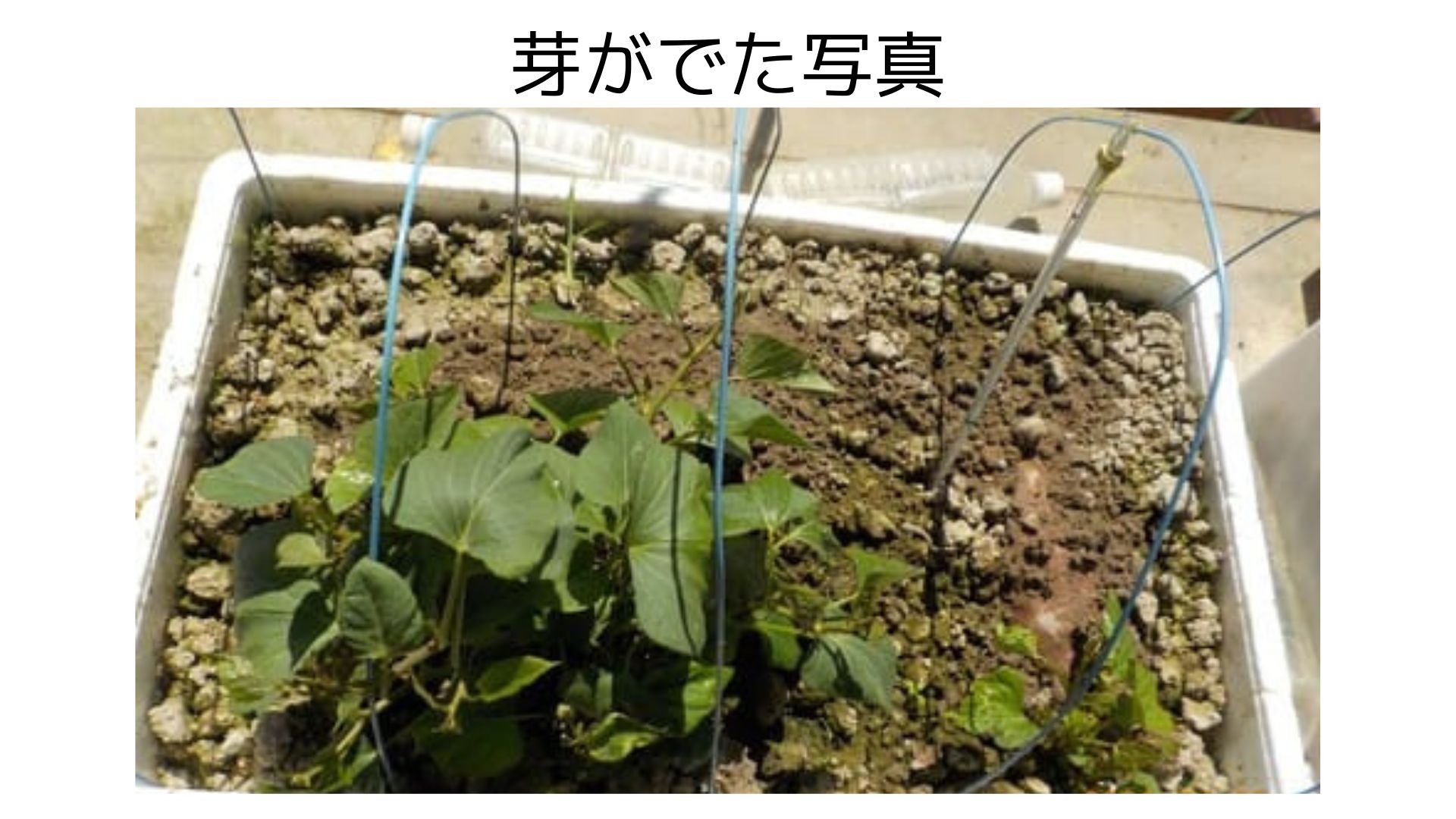

7.芽がでるまでは夜間はフタをして保温する。

さつまいもの芽がでるまでは、夜間帯にフタをして保温するようにしてください。

8.芽が出てから水やりを始め、以降は芽についた葉がしんなりしたころを目安に水やりを数回する。

伏せ込んでから芽が出るまでは水やりの必要はほとんどありません。

さつまいもから発芽したら毎日水やりをしますが、水をあげすぎると根腐れの原因にもなってしまいます。

葉っぱの先が萎れてきた場合は水が足りていないサインなので、その時に多めに上げるようにするとよいでしょう。

5.さつまいもの芽出しにおける注意点は?2つのポイントで解説!

さつまいもの芽出しにおいて、病気予防や温度管理には注意しなければなりません。

カビが発生するなどして芽出しに失敗すると、苗作りまでの過程で上手く育たず、結果的にさつまいもが収穫できなくなるため致命的です。

ここでは、さつまいもの殺菌処理による病気予防や芽出しにおすすめの温度管理について解説しています。

詳しくみていきましょう。

5-1.殺菌処理で病気予防

さつまいもを芽出しする前は、黒斑病(こくはんびょう)や帯状粗皮病(おびじょうそひびょう)などの病気を予防するための殺菌を行います。

47℃~48℃のお湯に約40分間、種芋全体が浸るようにして殺菌処理してください。

途中で温度が下がってくるので、別途お湯を用意して適宜継ぎ足しながら保温するとよいでしょう。

温度計測には、料理用の温度計がおすすめです。

また、害虫被害を防ぐためにもマルチ被覆する際に殺菌効果のあるクロルピクリン剤で土壌消毒しておくことも病気の防止策としてはおすすめです。

他にも、収穫した後のさつまいもを33℃前後(31~35℃)の温度、かつ湿度90~95%の高温多湿の条件下で約100時間(日数の目安は約4日間)保管。さらに、放熱した保管庫内で13~15℃の温度を保ちつつ、湿度90%以上という条件下で貯蔵するキュアリング処理も病気予防としておすすめです。

殺菌処理しても、カビや発病を100%予防できるとは限りません。

もし、さつまいもの病気がみられたらアクセルフロアブルやコテツフロアブル、トレボン乳剤、フェニックス顆粒水和剤、アファーム乳剤などの薬剤を散布して対処しましょう。

5-2.温度管理

さつまいもの種芋から芽が出る温度は、25℃〜30℃といわれています。

また、苗の育成では15℃以下で生育が悪くなり、12℃以下では発芽さえしなくなるため注意しましょう。

さらに、8℃を下回ると種芋が腐ってしまいます。

さつまいもの芽出しにおいて3月上旬の気温が低い日などは、種芋を新聞紙でくるんだり、透明なビニールなどで覆いをしてあげたりするなどの工夫をするとよいでしょう。

空気穴を開けてあげるのを忘れないようご注意ください。

ちなみに燻炭加工、もしくは堆肥化した籾殻(もみがら)で覆いかぶせると保温ができます。

他にも、室内の暖房の効いた場所に置いたり、種芋を段ボール箱に入れて蓋をしたりするなどの保温もおすすめです。

水耕栽培や温床栽培、どちらの場合でも、さつまいもの芽出しをするには温度管理が成功のコツです。

6.さつまいもの芽を出してから苗にするには

さつまいもの芽出しまでできたら、次は苗作りをします。

家庭菜園の規模でも小規模農園でも、基本的には芋づるを発芽させて苗にする手順にそれほど大きな違いはありません。

大まかな手順としては、下記のとおりです。

- 芽出しを確認したら1ヶ月半前後経過を観察する

- 葉が7枚~8枚に成長したら上から5節目の1cm下を切る

- 3日~4日期間を空けて不定根が生えてくるのを待つ

芽出し後にすぐハサミで苗を切るのではなく、1ヶ月半前後、さつまいもの経過を観察してください。

しばらく日数が経過すると、葉が7枚~8枚まで生い茂ります。

苗の上部から数えて5節目にあたる箇所の1cm下部分を、清潔にしたハサミで切り落としてください。

すると、苗の根本部分には2枚~3枚の葉が残ります。

基本的には、発芽した方の芋づるを苗として育てていきますが、切り落とした方も5回~6回は種芋として使い回せます。

前述した手順のとおり、葉が7枚~8枚まで生い茂ったら、苗を切り落とすタイミングです。

切り落とした芋づるは、3日~4日風通しのよい日陰に置いて不定根を伸ばします。

さつまいもの芋づるから生えてくる不定根は、白い根っこのようなヒョロヒョロしたかたちで出てきます。

不定根が生えてきたら、苗として植えてもよいタイミングといえます。

まとめ

今回は、さつまいもの芽出しから苗の作り方までの手順、また栽培するにあたっての注意点として殺菌処理の方法や温度管理などについて解説してきました。

最後にまとめます。

◯さつまいもの芽出しは家庭でできる。

◯芽出しの方法はいくつか種類がある。

・水耕栽培は室内で手軽に行うことができる。

・温床栽培は寒い時期からでも芽出しが開始可能。

◯さつまいもの芽出しの注意点

・温水殺菌で病気予防。

・温度管理はしっかりと。8℃以下は厳禁!

皆さんもぜひ自分で芽出しをした苗で、さつまいもを育ててみませんか?

さつまいも、1から自分で育てるのは大変そうだけど、芋掘りは体験してみたいなと思ったことはありませんか?そんな方には 世界一のおいも掘りの聖地と言われている【らぽっぽ なめがたファーマーズヴィレッジ】がおすすめです。

詳しくはこちら。

↓↓↓↓↓↓

ぜひフォローをお願いします。